Livre sorti pour le Salon de l’Autre livre (Espace des Blanc Manteaux 75004 Paris) le… 13 novembre 2015 !

Après une signature organisée par les éditions Pétra, le 16 février 2016 à la Galerie de l’Entrepôt, Paris 14e, le livre a été l’invité des Mardis littéraires de Jean-Lou Guérin, au Café de la Mairie, place Saint-Sulpice, Paris 6e, le 26 avril 2016 et Il a été présenté par Claudine Bohi.

Sanguine de Charles Klein réalisée pendant la Seconde Guerre mondiale, au camp où il était prisonnier.

4e de couverture :

« La guerre, et après… », n’est pas un roman mais un document dans lequel s’entrecroisent un journal de deuil, la recherche de l’auteur qui tente de déceler dans ses origines son obsession de la mort incarnée dans un destin qui trouve ses racines dans L’Histoire, et le journal de guerre que son père a rédigé au retour de ses années de captivité.

Document primordial qui met en évidence les traumatismes engendrés par la guerre, servi par l’écriture de Colette Klein.

L’auteur s’interroge, et interroge le lecteur, sur la nécessité de survivre dans un monde dominé par la guerre, tout en construisant, malgré elle, une œuvre qui inscrit sa mémoire individuelle dans le livre de la mémoire universelle.

à propos du livre

Article de Michel Joiret

paru dans la revue Le Non-Dit n° 112 de Juillet 2016 :

Imaginaire, c’est rêver que le monde existe et se comporter comme s’il n’existait pas. (Colette Klein dans Les Jardins de l’invisible).

Hier au soir justement pour combler le vide, je suis allée au cinéma voir L’Étranger (Visconti/Camus…) et là, j’ai retrouvé mon argument de choc : mourir à trente ou à soixante-dix ans, quelle différence ? Quelle importance ? Pour les autres, oui, je le sais bien, mais quels autres ?

Traverser la guerre (la sienne et celle des autres), revenir de « tout », sauf de l’écriture, s’interroger et interroger le lecteur sur la nécessité de survivre, voilà donc le propos d’une femme qui tente d’esquiver des effets de robe de la mort omniprésente. L’opus n’a rien d’un roman, encore que… Il faut parler ici d’un témoignage méthodique et éclairant. Colette Klein nous offre en substance le journal de guerre que son père a rédigé au retour de ses années de captivité. De fait, elle dépasse le propos et s’inscrit naturellement dans la justification même de notre séjour ici-bas. Et tout se mêle au bénéfice du lecteur, qui visite sa propre angoisse dans le prisme des voix disparues et voisines à la fois. Sans qu’il y ait transfert de l’insupportable voisinage de la mort, il émane du journal des fragments d’humanité vraie qui nous inondent et nous requièrent. Témoin d’une tristesse partagée, la narratrice en revient donc à ses fondamentaux : les défunts plus diserts dans le souvenir que dans le cours de leur existence révolue. Les photos restitueront l’image, mais pas le son, pas la mobilité, rien de cette histoire qu’on exhume pour que reviennent les êtres chers. Les photos des disparus demeurent cicatrices d’un monde passé. Les conserver, les regarder, chercher à lire dans une expression dont on ne se souvient pas, susciter l’émotion qui fait basculer le présent. « Basculer » : le mot est lâché. En véritable régulateur de sens, il s’inscrit à faux contre les situations de vie qu’elles prétendent générer. Tout est affaire de papier, de lumière éteinte, de bruits étranges et de paroles chuchotées. L’intrusion du passé dans l’agenda des jours à venir est une supercherie et l’auteur entreprend cependant de réguler, au mieux de son écriture, les temps mélangés qui rebattent les cartes du présent. Que dire alors de l’art érigé ici en tour de contrôle, formalisant l’inconcevable, le symbole et le secret : J’écris pour me donner l’illusion que je pourrais trouver un but à l’existence, que vivre encore un peu servira à quelque chose. Je fais semblant d’y croire… Au fil des pages, ce journal à deux têtes dénonce bien entendu l’horreur de la guerre mais, en même temps, il fait un inventaire des situations de l’entre-deux ‘entre la vie et la mort), car c’est de lui que naîtra le témoignage bouleversant proposé dans ces carnets. Le bilan des « savoir-être » est chaque fois torpillé par des éclats du passé et débouche volontiers sur le désarroi de l’écriture elle-même, tantôt apaisée, tantôt réduite à quelques scories. Sur fond de solitude et d’incomplétude, le journal pourrait sans aucun doute rejoindre les pièces les plus abruptes de la période de guerre. Mais il n’en est rien. Les liasses d’« impressions » et de faits avérés qui traversent le binôme père-fille, mettent en lumière les mécanismes complexes (littéraire et pictural) qui motivent la démarche. Les bas-fonds de la douleur mettent en réseau les pulsions et les états qui échappent au tout-venant de l’existence. L’art émerge de tout, même du cloaque, sorte de quatrième dimension où le silence a droit à de cité. Instable certes, précaire, mais aussi convoité et partagé, tel est ce document où Colette Klein s’est immergée. Un livre qui traverse le factuel et s’en remet au plus secret du lecteur : une bonne et juste nouvelle en quelque sorte, qui allonge le pas de l’écriture poétique d’une authentique créatrice.

Article de Bernard Fournier pour la revue Poésie première

Colette Klein, La Guerre, et après, éditions Pétra, 2015, 25 €.

Le titre le laisse sans doute pressentir, voilà un livre d’espoir, paradoxal. L’auteur y mêle deux journaux intimes : celui de son père en captivité durant la seconde guerre mondiale, et le sien après la mort de son compagnon. Le premier demeure optimiste malgré les épreuves endurées, tandis que le second est largement dominé par la décision du suicide. Le premier rend compte de la réalité du travail quotidien et du comportement parfois nauséabond de certains compatriotes qui arborent la Francisque pour la troquer tout aussi rapidement par la Croix de Lorraine. Mais le père de Colette Klein ne s’épanche que peu sur ses sentiments qu’on devine cependant.

Tout au contraire, sa fille est envahie par le sentiment de la mort et son désir d’en finir à la date anniversaire de la mort de son amant. Mais le plus important c’est la sincérité avec laquelle l’auteur nous livre ses sentiments, même les moins avouables : « Obsession égocentrique, je le sais, qui utilise ta mort ! J’en ai honte ! […] O cette complaisance à la douleur ! » Mais elle comprend que la vie, sa vie, ne concorde pas tout à fait avec son désir. Et c’est ainsi qu’elle peut continuer son journal et le publier. Ainsi, par la vie, le souvenir persiste : aurait-il en pu être autrement avec la mort ? Grâce à Colette Klein, Pierre Esperbé revit un peu, avec ce livre qui relie les formes extérieures des douleurs mondiales avec le destin individuel : une manière de « trouver la vie ».

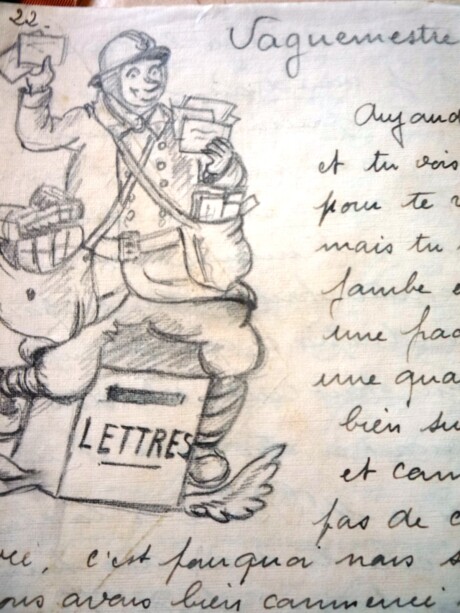

Lettre ornée d’un dessin, envoyée par Charles Klein à son épouse Hélène, pendant la seconde Guerre mondiale.

Extrait :

Je crois vraiment qu’ils n’ont jamais vraiment su qu’ils m’avaient légué la mort avec la vie, que mon existence se construirait sous l’œil fixe d’une obsession morbide impossible à diluer.

Sortie de la nuit avec le désir d’y retourner.

Une vie condamnée à se fracasser contre le mur de cette obsession. Dans le silence ou dans le cri, selon que domine la résignation ou l’impatience.